Гринкевич Инесса Михайловна – учитель-дефектолог специальной группы для детей с тяжелыми нарушениями речи

Селицкая Инна Викентьевна — воспитатель дошкольного образования

Сергеева Инна Евгеньевна — воспитатель дошкольного образования

Образовательный процесс в специальной группе носит коррекционно-педагогическую направленность и организуется с учетом структуры нарушений и возраста воспитанников на основании соответствующих учебных планов и учебной программы.

В специальной группе реализуется образовательная программа специального образования «Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями речи» (авторы-составители: Кислякова Ю.Н., Мороз Л.Н.).

В специальную группу для детей ТНР принимаются воспитанники на основании:

-медицинской справки от психиатра;

— выписка из истории развития ребенка (от педиатра);

— заключения ЦКРОиР (с рекомендациями по организации коррекционно-педагогической помощи);

— заявления законного представителя.

Наполняемость группы: 12 воспитанников (в возрасте от 3-х до 8-ми лет).

Организация образовательного процесса в специальной группе носит коррекционную направленность и организуется с учетом структуры нарушений и возраста воспитанников на основании соответствующих учебных планов и учебных программ.

Ежедневное количество занятий, их продолжительность и последовательность определяется расписанием занятий, которое составляется с учетом требований санитарных норм и правил .

Проведение занятий осуществляется в первую половину дня. Учитель-дефектолог проводит следующие виды занятий:

-занятие по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи;

-занятия по формированию произносительной стороны речи;

— занятия по обучению грамоте (старшая группа).

Учителем-дефектологом осуществляется преемственность в работе с воспитателями специальной группы, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, руководителем физического воспитания.

Консультации для родителей

Развитие речевого дыхания у детей дошкольного возраста

Дыхание — одна из функций жизнеобеспечения человека. Процесс физиологического дыхания в норме осуществляется ритмично, глубина дыхания соответствует потребностям организма в кислороде. Вдох является более активной фазой дыхания чем выдох. При вдохе мышцы диафрагмы сокращаются, оттесняя органы брюшной полости в живот, увеличивая тем самым объем грудной клетки, что способствует наполнению легких воздухом. При выдохе мышца диафрагмы расслабляется. Вместе с межреберными мышцами, которые поднимают и опускают грудную клетку, диафрагма поднимается кверху и сжимает легкие. Диафрагма участвует в дыхании, являясь главной движущей силой в его обеспечении.

Различают три типа дыхания: верхнереберный, грудной, грудобрюшной (он же диафрагмально-реберный). При любом типе дыхания диафрагма обязательно задействована, однако доля ее участия разная. Наименее физиологически оптимальным является ключичное дыхание, так как нижние доли легких участвуют при этом неполностью.

У детей по мере физического развития постепенно формируется наиболее оптимальный тип дыхания — грудобрюшной.

Детям с нарушениями речи, а также соматически ослабленным детям для развития грудобрюшного дыхания требуется обучение и активизация физиологичной роли диафрагмальной мышцы с помощью специальных коррекционных физических упражнений.

Известно, что наряду с основной биологической функцией газообмена, органы дыхания осуществляют также и голосообразовательную функцию.

Дыхание в процессе речи, или так называемое речевое дыхание, по сравнению с физиологическим дыханием в спокойном состоянии имеет существенные отличия, обусловленные особыми требованиями, предъявляемыми к дыхательному акту во время речи.

В норме перед началом речи делается быстрый и более глубокий, чем в покое, вдох. Нормальный «речевой вдох» характеризуется наличием определенного количества воздуха, способного обеспечить поддержание подскладочного давления и правильного голосоведения, большое значение для озвучивания связного высказывания имеет рациональный способ расходования воздушной струи. Время выдоха удлиняется настолько, насколько необходимо звучание голоса при непрерывном произнесении интонационно и логически завершенного отрезка высказывания (так называемый речевой выдох).

В ходе речевого развития вырабатывается специфический «речевой» механизм дыхания, следовательно, вырабатываются и специфические «речевые» движения диафрагмы. В процессе устной речи диафрагма многократно производит тонко дифференцированные колебательные движения, обеспечивающие речевое дыхание и звукопроизношение.

Таким образом, речевое дыхание представляет собой систему произвольных психомоторных реакций, тесно связанных с производством устной речи. Характер речевого дыхания подчинен внутреннему речевому программированию, а значит — семантическому, лексико-грамматическому и интонационному наполнению высказывания.

Развитие речевого дыхания у ребенка начинается параллельно развитию речи. Уже в возрасте 3 – 6 месяцев идет подготовка дыхательной системы к реализации голосовых реакций, т.е. на ранней стадии речевого онтогенеза идет диффузная отработка координации фонаторно-дыхательных механизмов, лежащих в основе устной речи.

В дошкольном возрасте у детей в процессе речевого развития одновременно формируется связная речь и речевое дыхание. У здоровых детей в 4-6-летнем возрасте, не имеющих речевой патологии, грудобрюшное и речевое дыхание находятся в стадии интенсивного формирования. У детей без речевой патологии к пяти годам наблюдается в основном грудобрюшной тип дыхания, хотя нередко (после бега, при волнении, в разговоре со взрослым и т.д.) они могут дышать всей грудью, даже поднимая плечи. Простые речевые задачи реализуются и ми на фоне сформированного речевого выдоха. В процессе одного речевого выдоха они произносят простые трех-четырехсловные фразы с общеупотребительной лексикой. Стихотворные тексты с короткими строками произносятся детьми в старшем дошкольном возрасте, как приняло, с использованием речевого дыхания.

Усложнение речевой задачи детьми 5-6 лет в виде четырех-, пяти- и шестисловных фраз с новой лексикой приводит к нарушению речевого дыхания. Усложнение содержания высказывания как в семантическом, так и в лексико-грамматическом плане разрушает речевой выдох: появляются дополнительные вдохи, задержки дыхания, высказывание прерывается и, соответственно, не имеет интонационной завершенности.

Произнесение фразы детьми 10 лет, как и взрослыми людьми, в спокойном эмоциональном состоянии всегда происходит в пределах одного речевого выдоха, т.е. речевой выдох растягивается во времени соответственно длине высказывания. Таким образом, к 10 годам происходит формирование речевого дыхания, которое начинает соответствовать синтагматическому делению текстов, т.е. становление речевого дыхания завершается.

Физиологическое дыхание детей с речевыми нарушениями имеет свои особенности. Оно, как правило, поверхностное, верхнереберного типа, ритм его недостаточно устойчив, легко нарушается при физической и эмоциональной нагрузке. Объем легких у таких детей существенно ниже возрастной нормы.

Если речевое дыхание в онтогенезе формируется у детей без отклонений в развитии спонтанно по мере становления речевой функции, то у детей с речевыми нарушениями оно развивается патологически.

В процессе речевого высказывания у них отмечаются задержки дыхания, судорожные сокращения мышц диафрагмы и грудной клетки, дополнительные вдохи.

Помимо возможности появления судорожной активности в мышцах дыхательного аппарата и нарушения речевого выдоха, у таких детей отмечается недостаточный объем вдыхаемого воздуха перед началом речевого высказывания, а также укороченный и нерационально используемый речевой выдох. Произнесение отдельных слов происходит в разные фазы дыхания — как на вдохе, так и на выдохе.

Таким образом, дошкольникам с речевой патологией прежде всего необходимо развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной психофизиологической функции, как речевое дыхание.

УПРАЖНЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ

Дыхательные упражнения используются для восстановления и совершенствования навыков дыхания. Статические дыхательные упражнения выполняются без движения конечностей и туловища, а динамические — сопровождаются движениями.

Правила дыхания при выполнении упражнений

Подняли руки вверх и в стороны; отвели руки назад—делаем вдох.

Свели руки перед грудью и опустили вниз — выдох.

Наклонили туловище вперед, влево, вправо — делаем выдох.

Выпрямляем или прогибаем туловище назад — вдох.

Подняли ногу вперед или в сторону, присели или согнули ногу к груди — выдох.

Опустили ногу, отвели ее назад, выпрямили из приседа — делаем вдох.

Если при выполнении упражнения сложно определить начало вдоха и выдоха дышим равномерно, не задерживая дыхание.

УПРАЖНЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ

Ветер

Ветер сверху набежал,

Ветку дерева сломал: «В-в-в-в!»

Дул он долго, зло ворчал

И деревья все качал: «Ф-ф-ф-ф»

(Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.)

Гудок паровоза

Через нос с шумом вдох, задержав дыхание на 1 -2 с, с шумом выдох через рот, губы сложены трубочкой, со звуком «у» (выдох удлинен). Учимся дышать в темпе 3-6. Вдох короче 1-3 счета. Задержка дыхания, выдох длинный (1-6 счетов).

Гуляем на полянке

В ходьбе с активными махами руками; глубокие вдохи-выдохи через нос. Чередовать разновидности ходьбы (на носках, высоко поднимая колени, «с кочки на кочку», перешагивание через предметы).

Дыхательная гимнастика

Сделать вдох носом. На выдохе протяжно тянуть звуки «м-м-м», одновременно постукивать пальцами по крыльям носа. Несколько раз зевнуть и потянуться. Зевание стимулирует не только гортанно-глоточный аппарат, но и деятельность головного мозга, а также снимает стрессовое состояние.

Дыхательная медитация

Сядьте прямо. Закройте глаза. Представьте, что вы вдыхаете аромат цветка… Нежный аромат цветка… Старайтесь вдыхать его не только носом, но и всем телом. Вдох. Выдох. Тело превращается в губку: на вдохе оно впитывает через поры кожи воздух, а на выдохе воздух просачивается наружу. Вдох. Выдох.

Дышим глубже

Носом — вдох,

(Поднимание рук — на вдохе.)

А выдох — ртом,

(Свободное опускание рук — на выдохе.)

Дышим глубже,

А потом —

Марш на месте,

Не спеша,

Коль погода хороша!

Завели машину

Завели машину,

(Вдох.)

Ш-ш-ш-ш,

(Выдох.)

Накачали шину,

(Вдох.)

Ш-ш-ш-ш,

(Выдох.)

Улыбнулись веселей

И поехали быстрей,

(Вдох.)

Ш-ш-ш-ш-ш-ш.

(Выдох.)

Комплекс дыхательных упражнений «Кто и как?»

- Как пыхтит тесто?

«Пых-пых-пых…»

- Как паровоз выпускает пар?

«Из-из-из…»

- Как шипит гусь?

«Ш-ш-ш…»

- Как мы смеемся?

«Ха-ха-ха…»

- Как воздух выходит из шарика?

«С-С-С…»

- Подули на одуванчик. Дуем на раскрытые ладони.

«Ф-ф-ф…»

Ныряние

Нужно два раза глубоко вдохнуть и выдохнуть, а затем, после третьего глубокого вдоха, «нырнуть под воду» и не дышать, зажав при этом нос пальцами. Как только ребенок чувствует, что больше не может «сидеть под водой», выныривает.

Упражнение рекомендуется выполнять между различными дыхательными комплексами, чтобы избежать головокружения.

Охота

Дети закрывают глаза. Охотники по запаху должны определить, что за предмет перед ними (апельсин, духи, варенье и т. д.).

Паровоз

Вариант 1.Учитель предлагает сначала переводить дыхание после каждой строчки, затем через строчку и постепенно научиться говорить на выдохе.

Паровоз кричит: «Ду-ду-у-у!

Я иду, иду, иду!»

А колеса стучат,

А колеса говорят:

«Так-так, так-так.

Чуф-чуф, чуф-чуф.

Ш-ш-ш, у-у-у!

Приехали!»

Вариант 2.Ускорять речитатив до максимального темпа, сопровождая его ходьбой на месте, переходящей в бег. Затем перейти на медленный темп, а в конце остановиться со звуком «пых» и расслабить все тело.

Я могу дышать, как паровоз, чух, чух, чух.

Я пыхчу, пыхчу под стук колес, чух, чух, чух.

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, пыхчу, чух, чух, чух.

Развивать дыхание хочу, чух, чух, чух.

Птичка

Птичка крылышками замахала

И тихонько пропищала: «Пи-пи-пи».

(Вдох. Выдох.)

Руки к солнцу поднимаю

Руки к солнцу поднимаю,

И вздыхаю, и вздыхаю,

Опускаю руки вниз,

Выдох — паровоза свист.

На четыре — вдох глубокий,

Раз, два, три, четыре.

Раз, два, три, четыре.

(Упражнение на дыхание в положении стоя или сидя (требуют дозировки). На четыре счета — вдох, на четыре счета — выдох.)

Скороговорки

Нужно глубоко вдохнуть и произнести скороговорку на одном дыхании. Когда воздух закончится, ребенок должен запомнить, сколько Егорок он назвал.

На пригорке возле горки

Жили тридцать три Егорки:

Раз Егорка, два Егорка, три Егорка…

Сядем смирно, без движенья

Сядем смирно, без движенья,

Начинаем упражненье,

(Выпрямиться, подбородок поднять, лопатки соединить.)

Руки поднимем,

(Руки дугами внутрь вверх — вдох.)

Потом разведем

(Руки в стороны — выдох.)

И очень глубоко

Всей грудью вздохнем.

(Руки вниз, потом за голову.)

Дышим раз и дышим два,

(Руки за голову, прогнуться, ноги разогнуть вперед — вдох, согнуться вперед, расслабиться — выдох.)

За работу нам пора.

Филин

Сидит филин на суку

И кричит: «Бу-бу-бу-бу».

(Вдох. Выдох со звуком.)

Чайник

Чайник на плите стоял,

(Вдох.)

Через носик пар пускал:

(Выдох.)

«Паф-паф-паф-паф».

Что за праздничный парад

Что за праздничный парад,

(Вдох.)

Здесь кругом шары летят,

(Выдох.)

Флаги развеваются,

(Вдох.)

Люди улыбаются.

(Выдох.)

Воздух мягко набираем,

(Вдох.)

Шарик красный надуваем.

(Выдох.)

Пусть летит он к облакам,

(Вдох.)

Помогу ему я сам!

Чудо-нос

Носиком дышу,

Дышу свободно,

Глубоко и тихо,

Как угодно

Выполню задание,

Задержу дыхание…

Раз, два, три, четыре –

Снова дышим:

Глубже, шире.

Шарик

Предлагаем ребенку представить, что он воздушный шарик. На счет: один, два, три, четыре, — ребенок делает четыре глубоких вдоха и задерживает дыхание. Затем на счет 1—8 медленно выдыхает.

Шарик красный

Воздух мягко набираем,

Шарик красный надуваем,

Шарик тужился, пыхтел,

Лопнул он и засвистел:

«Т-с-с-с-с!»

(Вдох. Выдох. Вдох. Выдох со звуком.)

Бабочка

И. п. — стоя, руки на поясе.

1 — отвести локти назад, вдох через нос, прогнуться.

2—3 — задержать дыхание.

4 — И. п., выдох через нос.

Беседа инопланетян

И. п. — сидя.

Вдох через нос; на выдохе произносить носовой звук «м-м-м», слегка постукивая пальцами по крыльям носа. Постепенно удлинять выдох.

Ветер

И. п. — ноги шире плеч, руки на поясе.

1— наклон к правой ноге, левая рука вверх, выдох.

2— И. п., вдох.

3— то же к другой ноге, выдох.

4— И. п., вдох.

Ветер качает деревья

И. п. — стоя, руки вверху.

Поочередные наклоны в стороны с плавными движениями рук (как веточки); дыхание через нос.

Воздушный шарик

И. п. — упор — присев.

1— встать, через стороны руки вверх, потянуться, вдох через нос — «шарик взлетел».

2—6 — удерживать статическое напряжение и задерживать дыхание на вдохе.

7—8 — И. п., выдох через нос — «шарик улетел».

Грибки

И. п. — стоя на коленях.

1 — руки вверх, прогнуться, глубокий вдох через нос «выросли».

2—4 — сесть на пятки, наклониться вперед, руки отвести назад-вверх, выдох — «спрятались».

Слон

Головой кивает слон, он слонихе шлет поклон

И. п. — стоя на четвереньках.

Наклоны головы по возможной амплитуде с медленными глубокими вдохами-выдохами через нос.

Дракончик

И. п. -сидя.

1—4 — глубокий вдох через нос.

5—8 — похлопывать пальцем по правой половине носа на выдохе, произносить «м-м-м», то же с другой половиной.

Ёжики

И. п. — сидя.

1 — глубокий вдох через нос.

2—4 — прерывистые выдохи (пофыркивание) через нос.

Загораем

И. п. — лежа на животе, руки под подбородком. Свободные махи вверх-вниз; вправо-влево ногами, согнутыми в коленных суставах, дыхание не задерживать.

Запахи весны

И. п. — стоя ноги на ширине плеч, руки на поясе.

1—2 — 3 — поворот туловища влево, глубокий вдох через нос.

4 — И. п., выдох через рот.

4-6-7 — то же в другую сторону.

8-И. п.

Змея

И. п. — сидя на коленях.

Медленный глубокий вдох через нос; задержка дыхания на 4-5 с. (змея затаилась); медленный выдох через нос.

Игра с пушинкой

И. п. — лежа на животе, руки произвольно. Выполнять резкие выдохи носом, стараясь сдуть пушинку как можно дальше, рот закрыт.

Каша кипит

И. п. — стоя ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — прогнуться, вдох через нос, задержать дыхание на 5-6 с. 2-3 — 4 — прерывистый выдох через прикрытые губы, произносить звук «пф-ф-ф».

Мужжалки-нужжалки

И. п. – стоя

1 — руки в стороны, глубокий вдох через нос.

2—3 — руки вперед, выдох с произношением носовых звуков «м-м-м» при закрытом рте.

4-И.п.

5 — руки в стороны, глубокий вдох через нос.

6-7 — руки вверх, вдох с произношением носовых звуков «н-н-н» при закрытом рте.

8-И. п.

Мы проснулись утром ранним

И. п. — стоя ноги на ширине плеч, руки в замке за головой. 1—2 — руки вверх — в стороны, потянуться, вдох. 3—4— 5—6 — руки вниз, выдох.

Надуваем шар

И. п. — сидя.

На вдохе через нос выпятить живот; на выдохе — втянуть по возможной амплитуде.

Нам холодно

1 —4 — вдох через нос.

5—12 — выдох через нос, обнять себя за плечи как можно сильнее.

Нарисуй линию

И. п. — сидя.

Поворот головы вправо, глубокий вдох через нос. Медленный поворот головы по возможной амплитуде с продолжительным выдохом через нос «рисуем линию» (то же в другую сторону).

Незнайка

И. п. — о. с.

Поднять плечи, вдох через нос. Опустить плечи, выдох через нос.

Посмотри на друга

И. п. — стоя, руки на поясе.

1 — повороты головы вправо — вдох через нос.

2—4 — И. п. — выдох через рот.

5 — поворот головы влево — вдох через нос.

6-8 — И. п. — выдох через рот.

Прищепка

И. п. — о. с, вдох через нос.

На выдохе зажать пальцами нос (2-3 с), полный выдох через нос.

Птички летят

И. п. — о. с.

1—2 — через стороны руки вверх, вдох через нос.

3—4 — руки вниз, выдох через нос.

Сдуй лепесток

И. п. — сидя (стоя), на ладони нарезанная бумага (пушинки, лепестки).

Глубокий вдох через нос, задержать дыхание на 2-3 с.

Прерывистые выдохи через нос, стараясь сдувать по нескольку «лепестков».

Собака берет след

И. п. — стоя на четвереньках.

«Принюхивание» — прерывистые вдохи через нос; выдох произвольный.

Спящая красавица

И. п. — лежа на спине.

1—2—3—4 — медленный вдох через нос.

5-6-7-8-9-10 — медленный выдох через нос.

Хохотунчики

И. п. — сидя, упор сзади.

1-4 — вдох через нос, рот закрыт.

5—10 — выдох при закрытом рте с произношением «ха-ха-ха».

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

«Тик-так»

И. п. — стойка ноги врозь.

1— мах руками назад («тик»).

2—мах руками вперед («так»).

Повторить 8—10 раз.

«Насос»

И. п. — стойка ноги врозь — вдох.

1— выдох с наклоном туловища вправо, руки скользят вдоль туловища со звуком — «вжик».

2— выпрямиться, вдох.

3—4 — повторить в другую сторону («вжик»). Повторить все движения по 4—6 раз в каждую сторону

«Ку-ка-ре-ку»

Повторить 5—6 раз.

«Паровозик»

Ходьба на месте, согнутые руки выполняют круговые, поочередные движения вдоль туловища, приговаривать на выдохе: «Чух-чух-чух». Повторять в течение 20-30 с.

«Каша кипит»

И. п. — правая рука на животе, левая рука на груди. 1-2 — втянуть живот и сделать вдох грудью. 3—4 — опуская грудь, делать выдох и выпячивать живот, произнося: «ф-ф-ф-ф».

Повторить 3—4 раза

«Семафор»

И. п. — сидя, пятки и носки вместе.

1-2 — руки в стороны, вдох.

3-4 — медленно выдыхая, руки вниз, произнося звук «с-с-с-с-с».

Повторить 3-4 раза.

«Рубка дров»

И. п. — стоя в проходе между партами.

Изобразить рубку дров. Поднять руки — вдох. Опустить руки —

выдох, произнося: «Ух-хх! Ух-хх!».

Повторить 3—4 раза.

«Маятник»

И. п. — стоя в проходе между партами.

Вдох. Наклоны в стороны, произнося: «Т-у-у-х-х-х! Т-у-у-у-х-х-х!» — выдох.

Повторить 3-4 раза.

Автоматизация звуков в домашних условиях

Посещая регулярно занятия учителя-дефектолога, звукопроизношение дошкольника может приобрести характер «кабинетной речи», когда в кабинете (или при просьбе повторить правильно) звуки получаются чёткими, а в произвольной речи эти же звуки ребёнок произносит искажённо. Это свидетельствует о том, что процесс коррекции звукопроизношения находится на этапе «автоматизации». Скорость прохождения этого этапа зависит от частоты выполнения домашних заданий, направленных на автоматизацию поставленных звуков. В идеале необходимы ежедневные занятия по автоматизации хотя бы по 5-15 минут в день.

Автоматизировать звук – ввести его в слоги, слова, предложения, связную речь. С физиологической точки зрения этап автоматизации звука представляет собой закрепление условно-рефлекторных речедвигательных связей на различном речевом материале. Поставленный звук еще очень хрупкий, условно-рефлекторная связь без подкрепления может быстро разрушиться.

К автоматизации поставленного звука можно переходить лишь тогда, когда ребенок произносит его изолированно совершенно правильно и четко при продолжительном или многократном повторении, то есть, когда учитель-логопед этот звук ребенку «поставил». Ни в коем случае не следует вводить в слоги и слова звук, который произносится еще недостаточно отчетливо, так как это приведет лишь к закреплению неправильных навыков и не даст улучшения в произношении.

Автоматизация звука осуществляется по принципу от легкого к трудному, от простого к сложному и проводится в строгой последовательности:

- автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных);

- автоматизация звука в словах (в начале слова, середине, конце);

- автоматизация звука в предложениях;

- автоматизация звука в чистоговорках, скороговорках и стихах;

- автоматизация звука в коротких, а затем длинных рассказах;

- автоматизация звука в разговорной речи.

К новому материалу можно переходить только в том случае, если усвоен предыдущий.

- Этапы и приёмы автоматизации поставленных звуков в речи.

Автоматизация звука в слогах.

Слог – более простая речевая единица по сравнению со словом. Кроме того, слоги лишены смысла, у ребенка в связи с этим отсутствуют стереотипы произношения слов, что облегчает их автоматизацию.

Автоматизация звуков начинается с прямых открытых слогов, затем продолжается в обратных и закрытых слогах. Позже отрабатывается произношение звука в слогах со стечением согласных.

Например, при автоматизации звука [С] в слогах мы соединяем закрепляемый согласный с гласными [а], [ы], [о], [у] сначала в прямых слогах: са, сы, со, су, затем в обратные: ас, ыс, ос, ус, далее в слоги, где звук находится между гласными: аса, асы, асо, асу, ыса, и, наконец, в слоги со стечением согласных (берутся те согласные звуки, которые не нарушены у ребенка): сто, ста, спа, сма, сны, ско.

Автоматизация звуков в словах.

Автоматизация в словах сначала осуществляется с опорой на слоги (са – сад). На начальных этапах проводится закрепление произношения слов, в которых данный звук находится в начале слова, затем слов, в которых звук – в конце и середине слова.

Для автоматизации звука используют приемы отраженного повторения, самостоятельного называния слов по картинке, прочтение слов.

Полезны задания, направляющие ребенка на поиск слов, содержащих данный звук (придумывание слов с данным звуком).

Старайтесь вводить творческие упражнения, игры, от произнесения отдельных слов переходить к построению словосочетаний с ними и коротких высказываний.

Автоматизация звука в словах – это выработка нового навыка, требующая длительной систематической тренировки. Поэтому на каждое положение звука в слове – в начале, середине, конце – подберите по 20–30 картинок (можно схематично нарисовать самим). За одно занятие дается 10–16 слов, при этом каждое проговаривается 4–5 раз с выделением автоматизируемого звука (он произносится более длительно и утрированно).

На этом этапе проводится работа и над сложными формами звукового анализа и синтеза, по формированию умения выделять звук в слове, определять его место по отношению к другим звукам (после какого звука, перед каким звуком). Эта работа способствует эффективности процесса автоматизации. Умение четко и быстро определять звуковую структуру слова является необходимым для правильного и быстрого протекания этапа автоматизации.

Автоматизация звука в предложениях.

Автоматизация звука в предложениях проводится на базе отработанных слов, в той же последовательности. Вначале предлагаются предложения с умеренным включением звука, в дальнейшем автоматизация проводится на речевом материале, насыщенном данным звуком (в каждом слове предложения есть автоматизируемый звук).

Автоматизация звука в чистоговорках, скороговорках и стихах.

Детям предлагают повторить или заучить чистоговорки, скороговорки и стихи.

- Игры для автоматизации поставленных звуков в домашних условиях.

Учитесь играть со своим ребенком, используя для этого любой подходящий момент.

Работа над звуком, от его постановки до употребления в самостоятельной речи, — это выработка нового сложного навыка. И как любой навык он требует усилий, времени и определенной системы в занятиях, в том числе и при выполнении домашних заданий.

Предлагаю вам несколько интересных игр, которые можно применять, начиная с этапа автоматизации звука в слове.

«Загадки»

Для этой игры вам потребуются: 6-7 картинок или игрушек, в названии которых прячется закрепляемый звук. Вместе с ребенком назовите их, выделяя голосом нужный звук. Затем опишите любую из них, ребенок должен догадаться, о чем идет речь и назвать нужную картинку или игрушку. Повторите игру несколько раз. А теперь предложите ребенку роль ведущего. Ваши возможные ошибки наверняка повысят интерес малыша к игре.

«Чего не стало?»

Можете использовать те же картинки или игрушки. Предложите ребенку еще раз внимательно рассмотреть картинки, назвать их, запомнить и закрыть глаза. В это время уберите одну или две картинки. Ребенок, открыв глаза, должен сказать, чего не стало. Повторите игру несколько раз, меняясь с ребенком ролями.

«Что изменилось?»

Это один из вариантов предыдущей игры. Вы можете менять картинки местами, убирать их, переворачивать картинки обратной стороной, добавлять новые. Ребенок должен рассказать обо всех изменениях.

«Что лишнее?»

Подберите картинки так, чтобы их можно было сгруппировать по разным признакам (можно использовать картинки из лото, выбрав из них те, в названии которых есть нужный звук). Попросите ребенка найти и назвать лишний предмет и объяснить свой выбор.

Объединять картинки в группы можно по-разному. Например, рысь-корова-ворона-жираф-ракета. Из данной серии последовательно можно убрать «ракету» — неживая, затем «ворону» — птица, потом «корову» — домашнее животное. Две оставшиеся картинки (жираф и рысь) предложите ребенку сравнить между собой и сказать, чем они похожи и чем отличаются, т.е. попытаться найти и подробно описать черты двух сходных предметов.

«Слова вокруг нас»

Попросите ребенка внимательно посмотреть вокруг и назвать все предметы, в названии которых спрятался нужный звук. Слова называйте по очереди, не забывайте иногда ошибаться и давать ребенку возможность заметить Вашу ошибку и исправить ее.

Затем усложните игру — вспоминайте слова с закрепляемым звуком по какой-то определенной теме: «Назови животных, в названии которых есть звук [Р]» (зебра, носорог, тигр, пантера, кенгуру, жираф) или «Назови «зимнее» слово со звуком [С]» (снег, снеговик, Снегурочка, снегирь, снежки, стужа, санки).

В эту игру вы можете играть где угодно, используя любую свободную минутку: по пути в садик, в транспорте, в очереди. Дома в эту игру можно играть с мячом.

Постепенно, незаметно для себя, ребенок начинает правильно произносить закрепляемый звук не только в отдельных словах, но и во фразах. Во фразе должно быть как можно больше слов с нужным звуком. Лучше, если фразы будет придумывать сам ребенок, сначала с вашей помощью, а затем и без нее. Еще лучше, если у вас будут получаться короткие, забавные стихи. Они легко запоминаются, и ребенок охотно рассказывает их всем — родным и знакомым.

Самое полезное для ребенка — ваш неподдельный интерес к совместным занятиям, радость за его успехи. Пусть занятия принесут малышу радость – от этого во многом зависит результат.

Наши новости

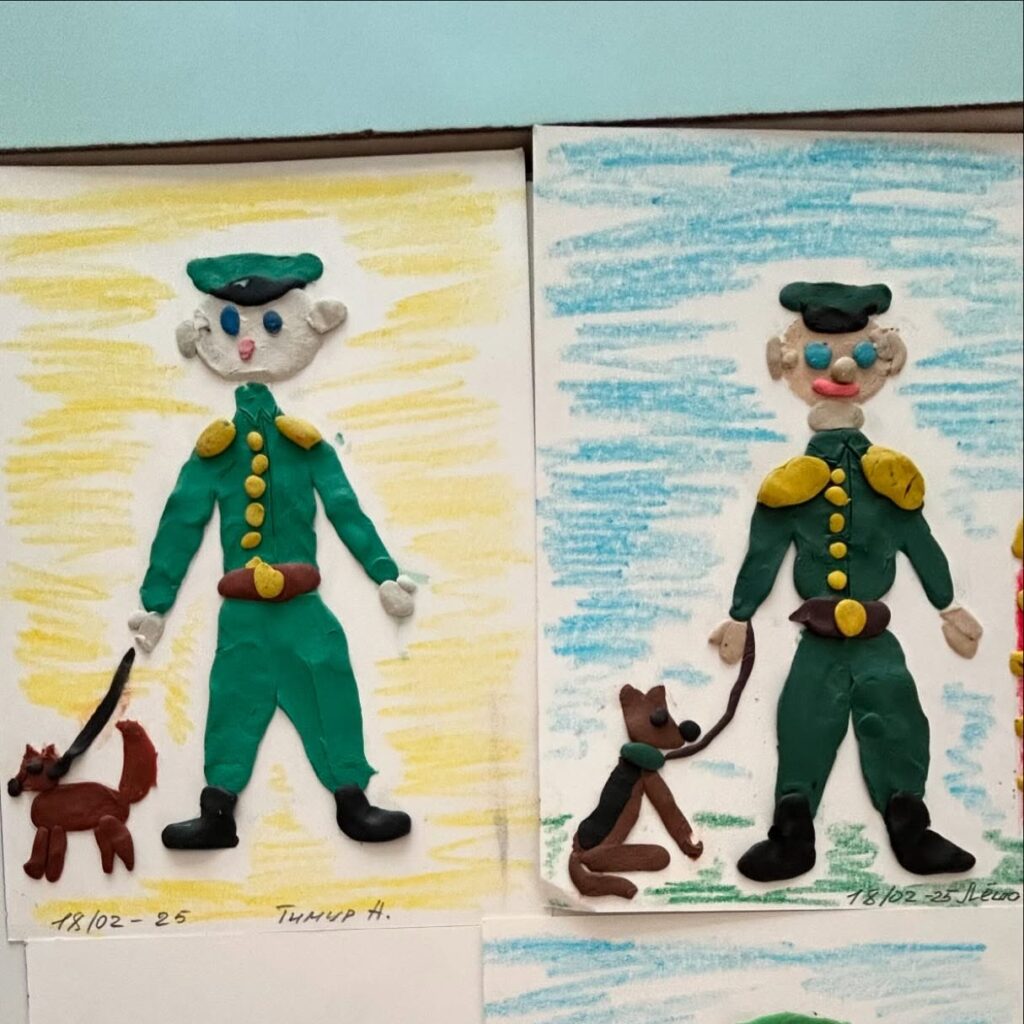

Сюжетная лепка «Пограничник с собакой». Воспитатель дошкольного образования: Селицкая И.В.

Изобразительная деятельность. Аппликация: «Улицы моего города». Коллективная работа. Воспитатель дошкольного образования: Сергеева И.Е.

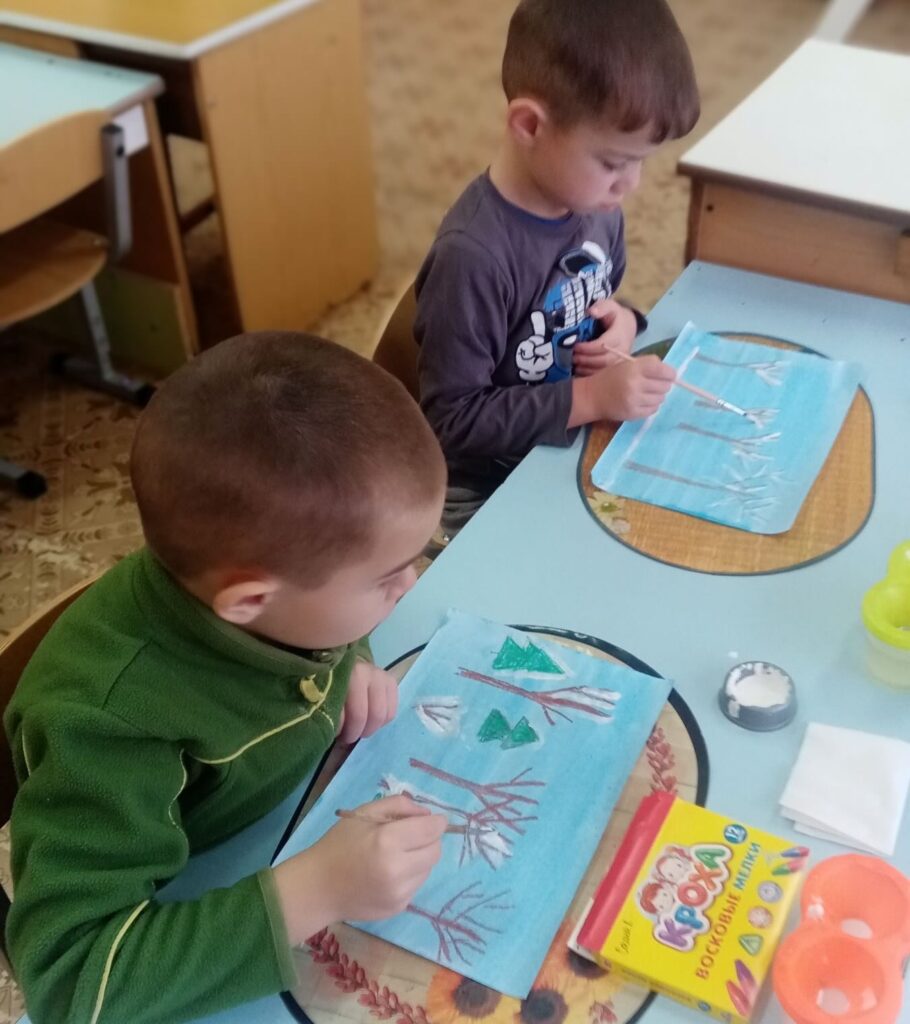

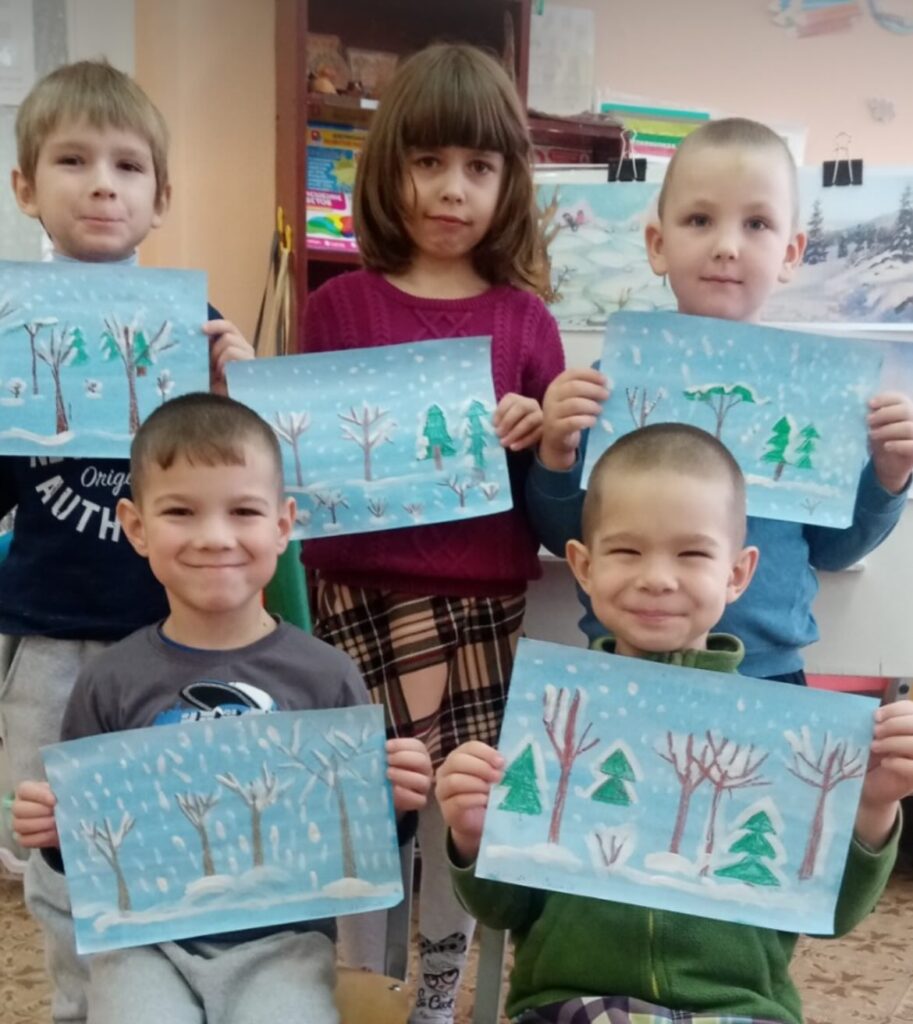

Изобразительное искусство: рисование. Тема:»Зима пришла»(восковые мелки, гуашь). Воспитатель дошкольного образования: Селицкая И.В.

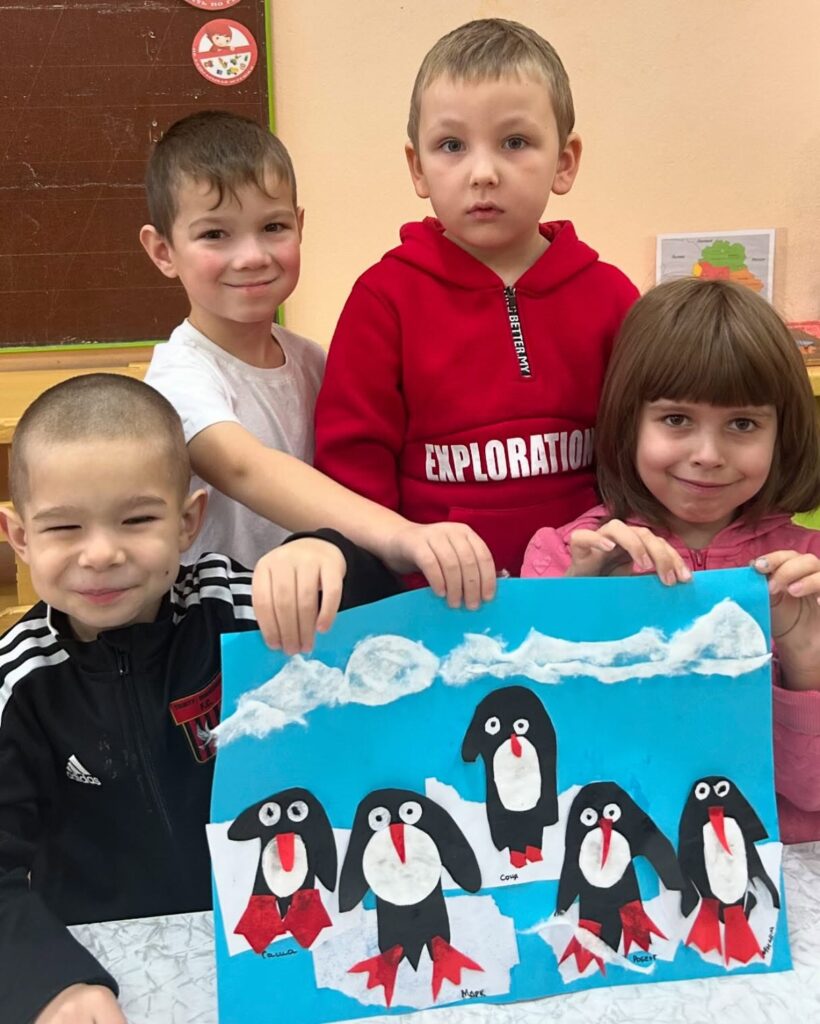

Аппликация «Пингвины на льдине» (коллективная работа). Группа 5, воспитатель дошкольного образования :Сергеева И.Е.

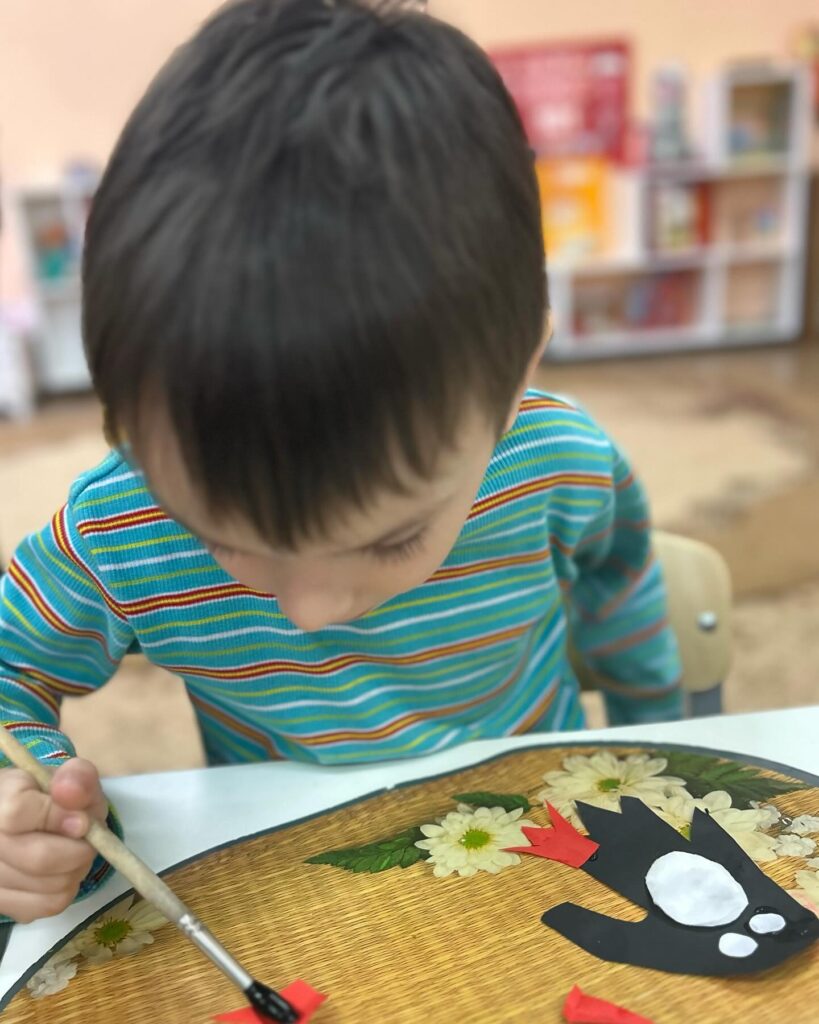

«Птицы улетают».

Воспитатель дошкольного образовпния: Селицкая И. В.

Прекрасное время года ОСЕНЬ! Деревья меняют свой наряд и готовятся расстаться с ним до весны. Прячутся мелкие жучки и паучки, а птицы улетают в тёплые края, но не все, а только перелётные.🐦⬛

В специальной группе для детей с тяжелыми нарушениями речи прошла тематическая неделя:«Перелётные птицы»🪶. В рамках этой недели дети получили и закрепили представления о пернатых в разных видах деятельности: в общении, игре, художесвенной, на занятиях по разделам: «Ребенок и природа», «Ребенок и общество», «Изобразительное искусство: рисование».

С воспитанниками беседовали, составляли рассказы по мнемотаблице, читали художественные и стихотворные произведения, слушали голоса птиц, играли в разные игры, наблюдали за птицами. В конце недели ребята отразили впечатления рисунках на тему «Птицы улетают».

Занятие: «АИСТ – СИМВОЛ ЗЕМЛИ БЕЛОРУССКОЙ» по образовательной области «Ребёнок и общество». Воспитатель дошкольного образования: Сергеева И.Е.

Ребята закрепили представления об аисте,

как символе Беларуси; о его характерных

особенностях: внешнего вида, поведения, условий проживания, питания.

Составили описательный рассказ про аиста использую графическую схеме.

Это старый наш знакомый:

Он живѐт на крыше дома.

Длинноногий, длинноносый,

Длинношеий, безголосый.

Он летает на охоту

За лягушками к болоту. (Аист.)